14名の方々にご参加いただき、八街市国際交流協会の主催する八街国際理解大学の第1回講座を開催しました。

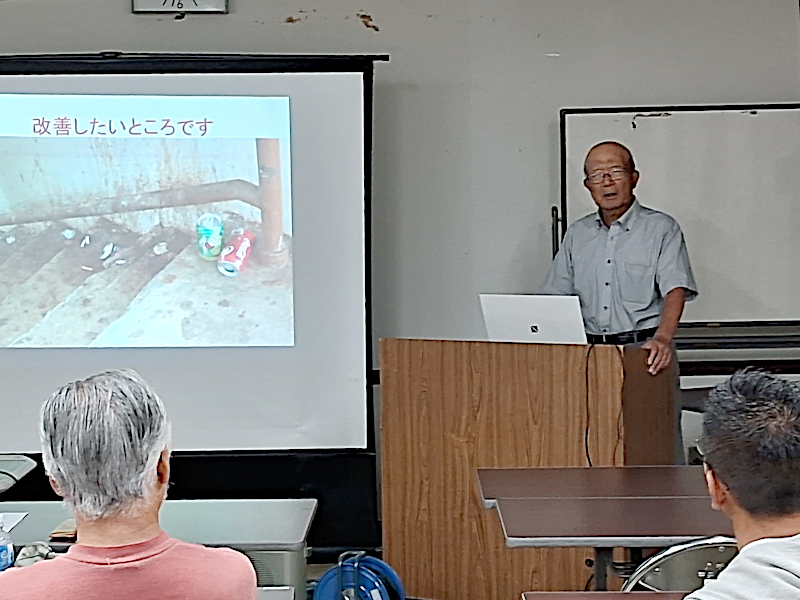

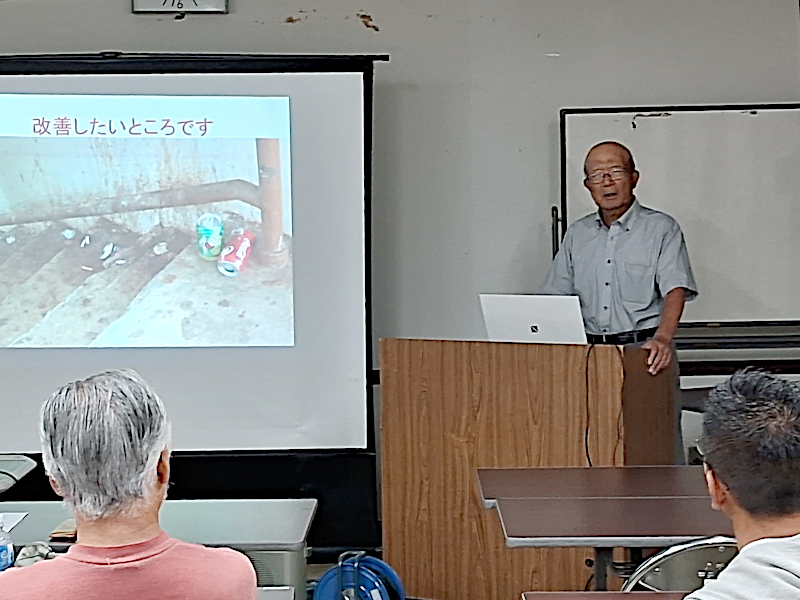

全体的に明るい雰囲気に包まれたユーモアたっぷりな講演会でした。 最初はシニアボランティアへの挑戦を決めた動機や派遣前訓練中のエピソードをおもしろく伝えていました。 パラオは歴史的には、スペイン領時代、ドイツ領時代そして日本統治時代があり、特に日本統治時代には、道路の建設、 工場の建設などインフラが急速に整備され、現金収入にもつながったことで、パラオ島民にとても感謝されていたようです。 パラオでは現在でも約700語の日本語が残っており、例えば、デンワ、アブラ、ダイトウリョウ、アンパン、スケベ、 ダイイクサン、アタマサビテル、ゴミステバなどがあります。 下校時の音楽には、「北国の春」が使われていたり、学校では綱引き、組み体操、リレーなど日本的な種目も取り入れられています。 活動の中で、全国一斉九九テストの実施や先生方への実態調査と問題解決指導など、根気強く続けられ大きな成果を上げられました。

<聴講者からの質問> Q:言語には何が使われていますか? A:パラオ語が中心ですが、英語も使われています。 Q:アメリカとの関係は? A:国家の収入が少ないため、アメリカから年間約40億円援助されています。緊急時には、島の一部分を提供する取り決めのようです。 Q:年齢構成はどうですか? A:若い人がとても多いです。でも、みんな太っていて、健康的ではありません。 Q:JICAの援助は続いていますか? A:道路舗装や橋の建設など大型プロジェクトも行われています。 など

<報告者の感想(良かった点、改善点など)> 終始ユーモアを交えながら,親日家の多いパラオの人々や社会の様子を明るく伝えていました。 成績が振るわないときに、「ばかだなあ」「あたまわるい」と言う表現ではなく「あたまさびてる」という昔の表現をそのまま今でも使っている事に、 驚きと暖かみを感じ、一度行ってみたいと思う気持ちにさせられましたました。 講師の絶え間ない探究心と現在につながるボランティア精神にも深く感銘を受けました。