レポート 「ケニアでの2年間の体験から」 鈴木 伸一

概況

ケニアはアフリカ諸国の中で南アフリカ共和国に次いで経済の発達した国で、政府発表(2009年)によれば、国民1人当たりのGDPは763USドルで、GDPの成長率が2.6%、インフレ率は9.2%です。人口は約4千万人で、首都ナイロビに約400万人が住んでします。首都ナイロビには20階建てを超える高層ビルがいくつもあり、大手スーパーには商品が山積みになっています。ナイロビには欧米風のショッピングモールもあります。こうしたところで日常の買い物ができる高額所得者の人々がいる一方で、一人当たり1日に1ドル以下の収入しか得られない人たちが国民のおよそ4割にもなるとのことです。

ナイロビ市西部のショッピングモール |

ナイロビ市内にあるスラムの商店街: この町は昨年末に強制撤去された |

安全

北東部にあたるソマリア国境からはケニアに多数の難民が流入してきています。そこでJICAや国連が多くの支援(食料や衣料など)をしています。アルカイダは国境近くの町やナイロビでテロ活動を活発に行っています。しかし、テロ以外にも、殺人・傷害・強盗・空き巣・スリ・置き引きなど犯罪が多く、特に都市部に多く発生しています。睡眠薬を使った強盗もあります。外国人は特に狙われやすく、ボランティア仲間でも、こうした被害にあった人が在任期間中だけでも複数ありました。

私の使っていたアパートでも、2つ隣の部屋が帰国の1か月ほど前に空き巣被害にあいました。ここでは、窓には鉄格子を入れ、玄関だけでなく各部屋のドアにもかぎをかけてあります。また、警備員を雇って24時間監視しています。自分でドアを開けられますが、監獄に入っているかのように感じてしまいます。ナイロビなどでは日が沈むと人通りも絶えます。深夜などでは車で走っていても強盗に襲われることがあるそうです。

ただ、ケニアの人は、町中で道を聞けば丁寧に教えてくれます。知らない人でも「ハバリ」とか「ジャンボ」と挨拶を投げかけてくるなど、非常にフレンドリーで、親切な人がたくさんいます。

アパートの入り口:内側に守衛が居て、駐車場が中にある |

アパートの入り口ドア(内側): かんぬき+ドアチェーン、 鍵2個 |

|

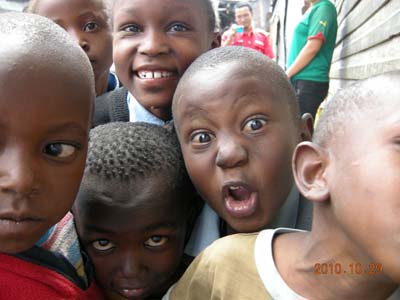

ひょうきん族?? |

||

| 気候 アフリカというと、熱帯の暑いところというイメージがあります。しかし、ナイロビ市はほぼ赤道直下ですが、標高1700mもあるために、「夏の軽井沢」といった過ごしやすい気温と乾燥した空気に包まれています。日本のような強風が吹くこともなく、地震もなく、最高気温で20度から30度くらいです。年中、昼と夜の時間がほぼ一定です。 気候は大雨季、寒い乾季(六月から八月で「冬」:最低気温が10度くらい)、小雨季、暑い乾季の四季があります。年間降雨量は300mmから400㎜程度です。年間降雨量が340㎜を割ると作物が十分に生育できず飢饉になります。 |

ナイロビから50Km位のところにあるナイバシャ湖の船着き場:奥にあるのが古い船着き場(数m程の水位差) |

カカメガ・フォレスト

西部地域(ビクトリア湖周辺)の北側にカカメガという地域があります。ここにはカカメガ・フォレストというケニアでは唯一残っている熱帯性雨林の保護区があります。高く伸びた木に日差しが遮られ、薄暗いうっそうとした森の中にいると、ほっとする気持ちになります。残念ながら、年々その規模が減少しており、近いうちに消滅してしまうと危惧されています。ここは雨の多い地域になります。これらの地域以外は、多くの地域が乾燥した草原が広がるサバンナです。北部には高温で乾燥した気候のため草も生えない岩だらけの地域が広がります。

カカメガ・フォレスト内の宿泊施設(BANDAS):キッチン・シャワー・トイレはそれぞれ別棟で共同利用 |

カカメガ・フォレスト内の見学用路にて |

伝統家屋

|

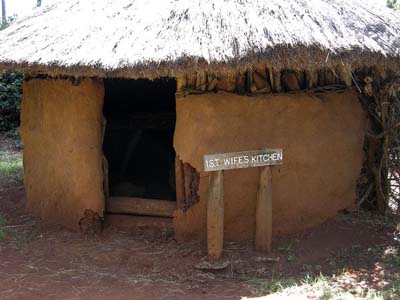

日本でも茅葺屋根の民家は消滅しつつありますが、ケニアでも伝統的な家屋は姿を消しつつあります。ケニアの伝統的な家は木と土でできていて、原則、大人一人が一軒を持ち、家族が一つの敷地に隣り合って立てます。昔は一夫多妻制なので、第一夫人の家、第二夫人の家・・・などがあったようです。

家の造りは草を編んだだけのような家など、部族ごとに特徴があり、ナイロビ市内の「ボーマス・オブ・ケニア」という観光施設で、各部族の伝統的な家を見ることができます。一般的(?)なのは柱を周囲に立てて、その間を木の細い枝で目の粗い格子状に編んで壁とします。ここに牛のフンを混ぜた赤土を塗って土壁にします。牛のフンを混ぜた赤土で床も作ります。日本の土壁は竹やシノで編んだところに、土に補強材(稲わらを刻んだもの)を混ぜたものを塗って作るので同じだなと感じました。葉が細くて長いのでイネ科と思える草を束ねたもので屋根を葺きます。 |

ある部族の第一夫人の台所 「ボーマス・オブ・ケニア」で |

食事

| ケニアの食事は地方や部族により多少異なりますが、ウガリ(トウモロコシの粉を熱湯で練ったもの)、ムキモ(マッシュポテトにホウレンソウやメイズなどを練りこんだもの)が主で、外に、ピラウ(ピラフ)、チャパティ(小麦を練った生地を薄く延ばして焼く)、ギゼリ(インゲンとメイズをスープで煮たもの)などが多く食べられています。これに肉や魚、野菜などを調理して付け合せます。メイズとは固くて甘味のないトウモロコシです。固いといえば、肉も硬いのが好まれます。私は、とても噛みきれないので、ナイフで小さく切ったものを丸呑みしていました。自炊では軟らかくなるまで煮込むことにしていました。 |  ウガリとカレー味のシチューにゆでたホウレン草 ある日の自炊した夕食 |

以上